2026年7月19日,纽约大都会体育场。

十万人的呼喊凝结成一片沉甸甸的寂静,悬在夏夜潮湿的空气中,加时赛第118分钟,比分顽固地定格在2:2,球场上,二十三双眼睛同时转向同一个人——布鲁诺·费尔南德斯。

他站在中圈弧附近,弯腰调整着左脚的护踝,这个动作他做过成千上万次,从里斯本潮湿的街巷到曼彻斯特阴冷的训练场,但这一次,护踝下藏着一道十年前的旧伤疤,一道几乎终结他足球生涯的伤痕。

“把球给布鲁诺。” 场边主教练的声音被观众的轰鸣吞没,但每一个队友都读懂了唇语。

时间倒回2016年,马德拉岛。

十五岁的布鲁诺第三次被地区青训营拒之门外。“你的体格永远成不了职业球员,”那个秃顶的球探在评估报告上写道,“视野尚可,但缺乏决定性。”

那天傍晚,他在海边废弃的灯塔下哭了半小时,然后给在法国打工的父亲打电话:“我想再试最后一次。”

父亲沉默了很久,电话里传来巴黎地铁呼啸而过的声音:“那就为最后一次而踢,不为成为任何人,只为成为你。”

这句话成了他人生的第一个胜负手——他选择继续踢球,但彻底改变了训练方式,既然不够强壮,就苦练传球精度;既然不被看好,就打磨那些“无用的才华”:外脚背弧线、盲侧视野、逆足定位球。

“那些年我每天都在与‘不够好’三个字搏斗,”2025年接受采访时他说,“后来我明白了,弱点可能是一个人最独特的地方。”

2026年世界杯决赛,加时赛第119分钟。

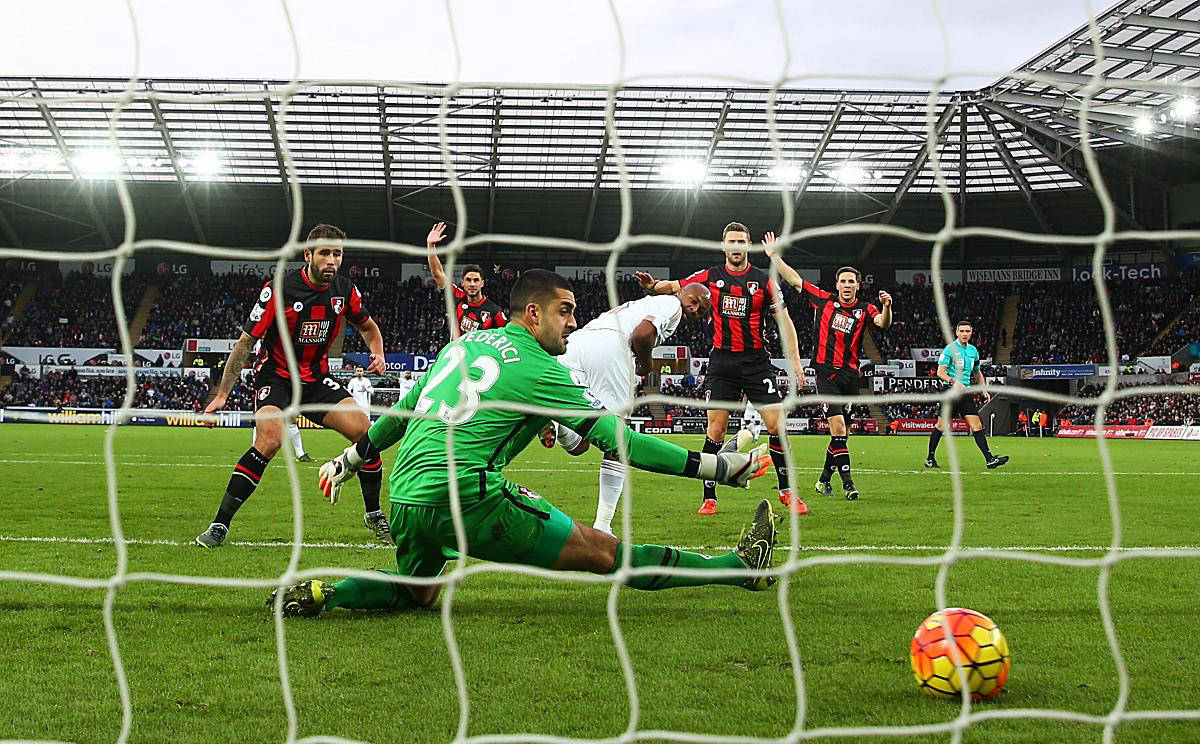

布鲁诺接到传球时,巴西三名防守球员已如阴影合围,全球十亿观众屏住呼吸——这个位置太远,角度太窄,体能已近枯竭。

但布鲁诺看到的球场与旁人不同。

在他眼中,二十二名球员变成了光点流动的星图,空当是逐渐展开的几何图形,这不是天赋,是十年间通过数千小时录像分析形成的本能:他知道对方左后卫习惯性内收半米,知道门将在此时会下意识防备近角。

他抬起左脚——不是惯用的右脚——踢出了一记贴地弧线球。

那不是射门。

皮球绕过三名防守球员,在草皮上画出反物理学的弧线,精确出现在无人盯防的队友若昂的跑动路线上,没有停顿,没有调整,一蹴而就。

球进了。

整个球场静止了一秒,然后爆发出撕裂天空的声浪。

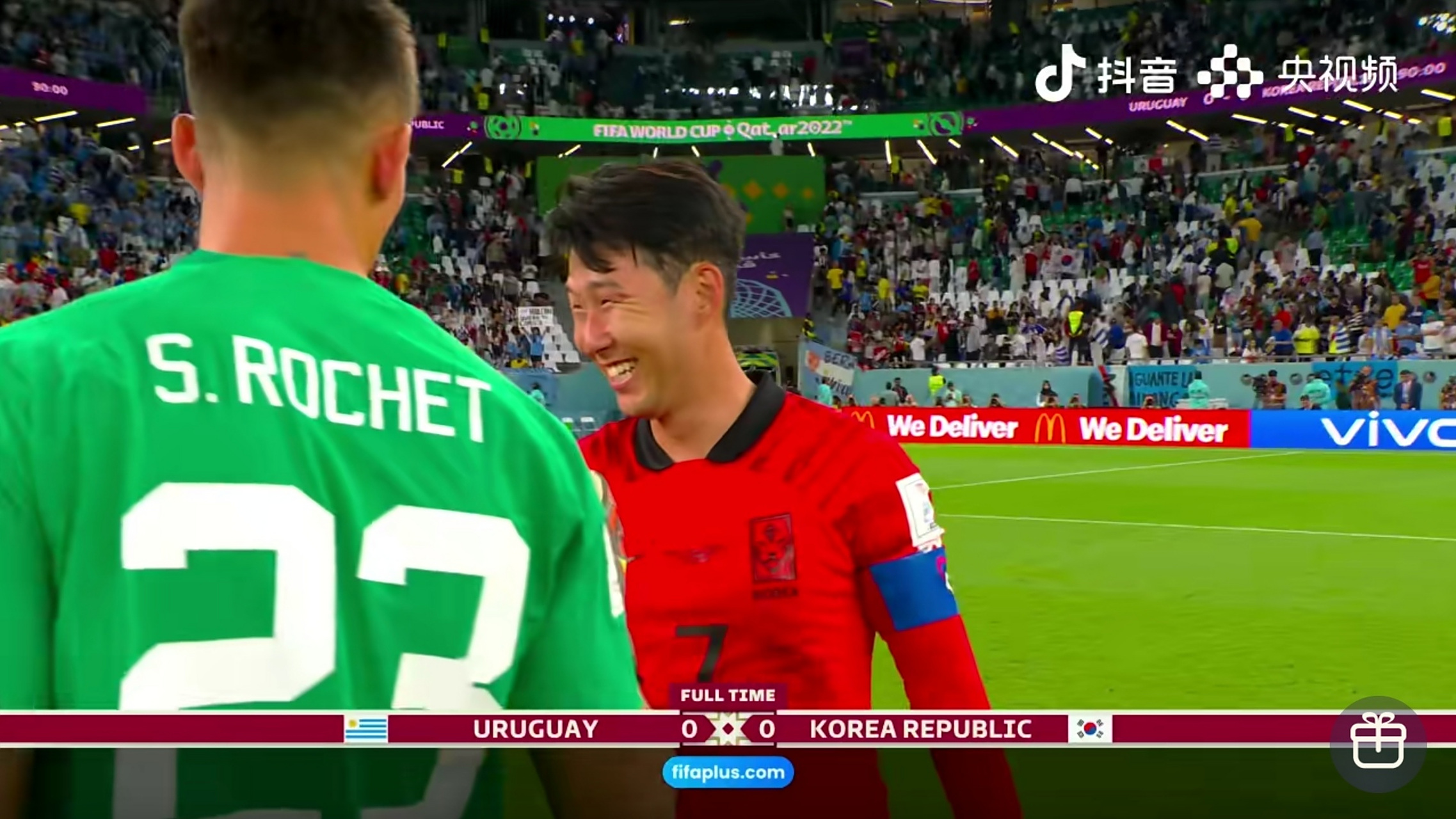

终场哨响,葡萄牙夺冠。

布鲁诺没有冲向欢呼的人群,而是独自走向角旗区,跪地亲吻草皮,媒体后来才得知,那里正是他父亲第一次带他看球时坐的位置——三十年前,父亲作为移民工人买得起的最便宜的座位。

“父亲去年去世前对我说,我早就是他的冠军了。”赛后发布会上,布鲁诺第一次在公众面前落泪,“但今晚,我终于理解了他那句话——真正的胜负手,不是战胜别人,而是终于与过去的自己和解。”

这个“胜负手”的真正含义,在颁奖时刻揭晓。

国际足联按惯例让冠军队队长举起奖杯,但佩佩把布鲁诺推到了最前面。“该你了,孩子。”这位四十岁的老将说。

当布鲁诺颤抖的双手触摸到大力神杯时,大屏幕突然切换画面——二十多个分屏同时亮起:马德拉岛的老邻居在广场相拥,里斯本街头球迷跪地祈祷,澳门凌晨的酒吧里华侨泪流满面,而在最大的一格画面里,是他父亲墓前实时传输的画面:一束葡萄牙国旗配色的鲜花,和一张手写卡片:

“爸爸,我回家了。”

深夜的新闻发布会上,有记者问这个助攻是否会定义他的职业生涯。

布鲁诺想了想:“不,定义我的不是这一脚球,而是所有那些没有观众的日子,十五岁时的每一次加练,十九岁在二级联赛的默默无闻,二十四岁第一次国家队落选——那些时刻没有胜负,只有选择。”

他顿了顿,望向窗外的纽约天际线:“足球最美妙的地方,是它给你足够长的时间,让你证明那些说你‘不行’的人都错了,而最残酷又最公平的是,这个证明只能由你自己完成,一年又一年,一脚球又一脚球。”

“所以今晚的胜负手不是我完成的,”他微笑道,“是二十五岁的我,为十五岁的那个男孩完成的。”

后记:

2026年世界杯决赛的官方用球,后来被布鲁诺要求捐赠给马德拉岛的一家社区足球学校,球上除了所有冠军成员签名,还有他加的一行小字:

“这场比赛最微小的选择,始于十年前一个无人看见的决定。”

在足球这项集体运动最极致的个人时刻里,布鲁诺·费尔南德斯终于明白:所谓“胜负手”,不过是所有不被看见的日子里,那个没有放弃的自己在时间尽头伸出的手。

而真正的胜利,是你终于握住了它。

网友评论

最新评论